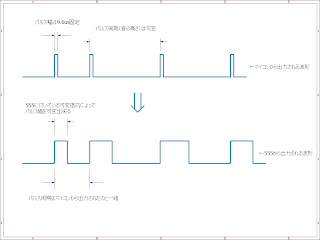

そこで、74HC14と抵抗、コンデンサ、ダイオードで簡単な回路を組んでみた。

上手く動いているようなのでメモっておく。

↑ 実験した回路

インバータとRC直列回路を組み合わせたシンプルな回路。

パルスが入力されていないときはCtは充電されており、反転された電位が右側のダイオードにかかるが、逆方向なので電流は流れない。

正のパルスが入力されるとインバータで負のパルスに変えられ、コンデンサCtの電圧がRtCtの時定数で下がっていく。

電圧が更に下がってシュミットトリガのしきい値電圧に達すると、右側のダイオードが導通し出力がLになる。

パルスの立下りでは左側のダイオードでRtが短絡されるので、Ctはすぐに充電されて次のパルスに備えることが出来る。

Ctに使うコンデンサは小さい容量のものを使わないと74HC14の負担が増えるので注意。

この回路で制限されるパルス幅はおおよそ RtCt[s] になる。

いくつかの組み合わせで測定してみると、おおよそ理論値になっていた。

ダイオードの電圧降下やシュミットトリガのしきい値電圧のバラつきでずれているのだと思う。

測定結果↓

現在製作途中のMIDIインタラプタは、前回のように555によるパルス幅調整回路が無いので、マイコンが暴走した時のためにこの制限回路を付加しようと思う。

動作の様子↓

以上。